手机现在已经成为大家的日常生活必需品,想必大家都有体验,随着手机使用时间的增加,手机的待机时间也会变得越来越短,本来一天一充就可以满足使用需求,现在需要每天两充才行,直到最后,一天两充也解决不了问题,这就是我们常说的手机电池不行了,我们一般称之为锂离子电池“寿命衰降”。究竟是什么原因导致了锂离子电池寿命的降低呢?在回答这个问题之前,我们首先要熟悉一个概念,何为锂离子电池的寿命?一般来说,我们将锂离子电池在循环过程中容量下降到初始容量的80%时所经过的循环次数,定义为锂离子电池的寿命。手机是需要经常更换的电子产品,因此一般电池厂家会将手机锂离子电池的寿命设计在500次左右,也就是说如果我们每天为手机充一次电,大概经过一年半左右的时间,我们的手机电池的容量就会下降到初始容量的80%左右,这也就是我们感受到手机的电量越来越不足的原因所在。当然这并不是说让大家尽量不充电、少充电,而是需要科学的、合理的充电,在文章的最后,小编会为大家介绍一些如何为手机充电的小窍门,希望对大家能够有所帮助。

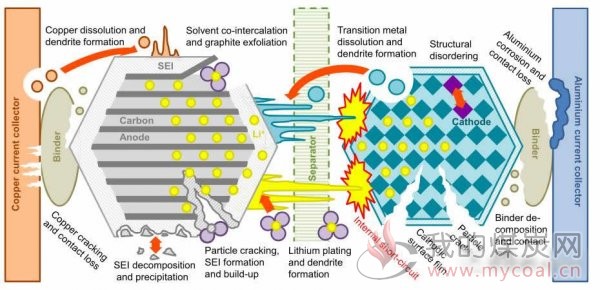

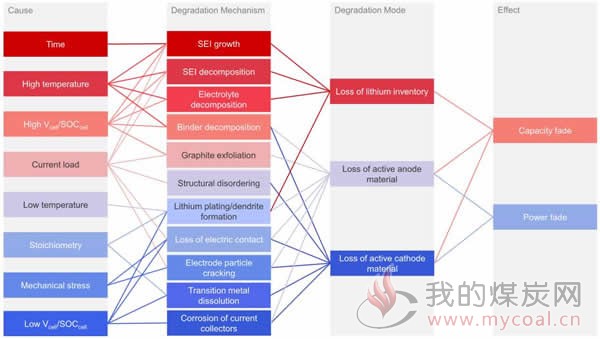

下面我们就来了解以下,为什么锂离子电池在使用的过程中,会发生衰降呢?首先我们必须清楚,在锂离子电池的内部,除了正常的锂离子嵌入和脱嵌正负极的反应,还会存在很多副反应,例如SEI膜的生成和生长,电解液分解,粘结剂分解,正负极活性物质破裂等等因素,都会造成锂离子电池的容量下降。虽然造成锂离子电池衰降的因素很多,但是归结起来可以分为三个大类:1)锂损失,由于锂离子电池是一个封闭系统,内部的物质是恒定的,SEI膜的生成、破坏,负极析锂等都会消耗仅有的Li资源;2)正极活性物质损失,在锂离子电池使用的过程中往往会发生正极材料颗粒破碎,粘结剂分解和正极材料晶体结构改变等因素,这些都会导致一部分正极活性物质失去嵌锂等能力;3)负极活性物质损失,例如负极活性物质脱落,粘结剂分解等因素,都会导致部分负极活性物质颗粒失去与导电网络的导电连接,从而使其无法嵌锂,造成锂离子电池容量损失。

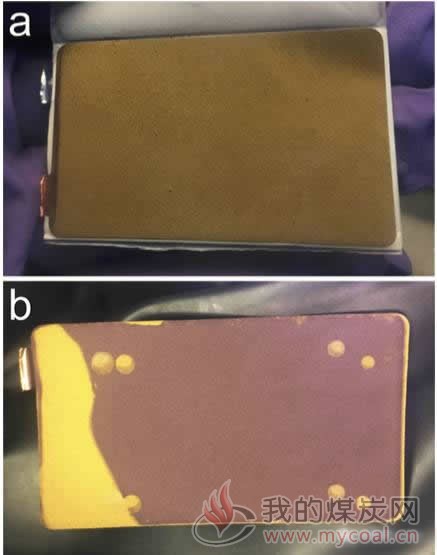

虽然我们对上述导致锂离子电池衰降可能的机理作出了假设,并作出相关的模型,但是目前既缺乏相应的检测手段,也缺少相关的试验证据支持。我们以某方形锂离子电池为例,该电池在C/25的小倍率下充满电进行解剖,发现其中的一只电池的一片负极极片存在明显的嵌锂不均匀现象,如上图所示,但是实际上相同批次的电池的容量仅仅相差0.2%,而这只有一片不均匀负极的电池反而呈现出了最高的容量,因此传统的筛选手段很难区别出存在这一缺陷的电池,但是负极极片嵌锂不均匀会导致锂离子电池的长期循环性能下降。

近日,英国牛津大学的Christoph R. Birkl提出了利用电池的开路电压对锂离子电池进行检测的方法。锂离子电池的开路电压是正极和负极之间的电势差,反应了锂离子电池的热力学特性,因此能够为我们提供丰富的关于正负极的信息。Christoph R. Birkl利用扣式电池对造成锂离子电池衰降的三种模式对电池开路电压的影响进行了试验验证,发现通过对电池的开路电压曲线的检测,就可以辨别出造成电池衰降的模式。可以说Christoph R. Birkl的工作,为锂离子电池系统的管理作出了突破性的贡献。

Christoph R. Birkl利用从某商业方形电池拆下的电极制作成了扣式电池,并模拟了三种锂离子电池衰降模式:1)锂损失;2)负极活性物质损失;3)正极活性物质损失。为了保证试验的准确性,所有实验电池都需要首先在恒温箱里稳定3h,以达到热平衡。在试验中测得了两种电压,一种是在充放电过程中测得的电压,这也倍称作假电压,假电压可以用来辅助判断锂离子电池的衰降模式。而真正能够对判断锂离子电池衰降模式的是锂离子电池的开路电压。

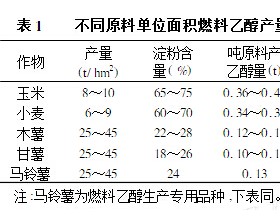

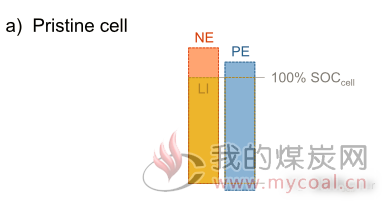

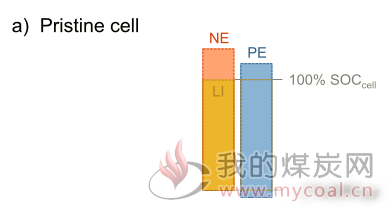

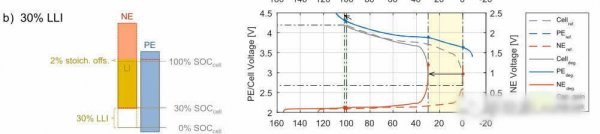

首先Christoph R. Birkl根据扣式电池极片的面积计算得到了扣式电池的理论容量,然后通过对正极极片进行充电脱锂模拟了不同程度的锂锂离子损失,通过对负极极片进行裁切模拟了负极活性物质损失,对正极极片裁切模拟了正极活性物质损失。为了对试验结果进行分析,Christoph R. Birkl利用柱状图建立了一个物理模型,如上图所示,其中左侧为负极的SoC状态,右侧为正极的SoC状态,上图模型为正常电池的模型,从图上可以看到在正常电池设计中,一般会负极的容量设计的稍微高一些,这一般称作正负极冗余,适当的冗余可以保证锂离子电池循环性能,也能在锂离子电池发生过充的情况下能够容纳足够的锂,确保锂不析出,保证电池的安全性。

在前文中,我们主要介绍了造成锂离子电池衰降的可能原因,以及Christoph R. Birkl根据这些可能的因素,制作的扣式模拟电池,模拟了:1)锂损失;2)正极活性物质损失;3)负极活性物质损失,简介了Christoph R. Birkl建立的锂离子电池的物理模型,接下来我们将介绍如何利用这一物理模型,对导致锂离子电池衰降的不同因素对锂离子电池开路电压的影响进行分析。

首先我们来回顾一下Christoph R. Birkl建立的物理模型,如上图所示,该模型包含左右两个长方形柱,其中左侧的长方形柱代表的是负极的SoC状态,右侧代表的是正极的SoC状态,0%-100%两条线分别代表了锂离子电池使用的下限和上限。

注意:在接下来我们所提到的电池不同的SoC状态时,都是指的参考电池理论容量,并将损失的锂也计算在内,也就是说,如果正极已经损失了30%的Li,并且是不可逆的,此时虽然电池最低SoC状态就变成了30%,电池的SoC范围也变成了30%-100%。

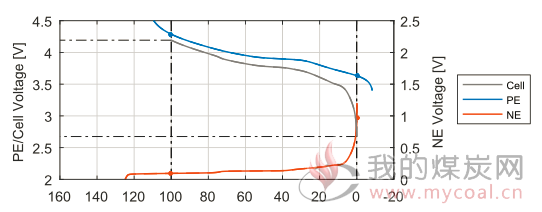

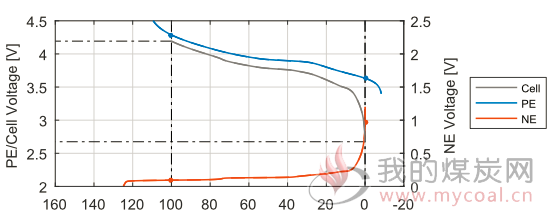

首先我们来看正极损失30%锂的情况,在负极0%SoC状态下,正极已经达到30%SoC状态,体现在开路电压上就是在相同的SoC状态下,电池的开路电压明显的下降,例如对照组电池在0%SoC电池的开路电压才下降到2.7V,但是锂损失电池在30%SoC状态下,就已经到达到了2.7V,同样将电池充电到4.2V,电池的SoC状态要比正常电池高了2%,这主要是因为在相同的SoC状态下,负极电势要高于正常电池。这也就是说,对比一只电池放电曲线,如果相比于该电池的初始状态,电压随SoC衰降更快,并且更早的达到截止电压,这有很大的可能是锂损失造成的。

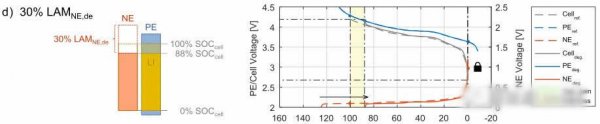

下面我们来接着看一下负极活性物质损失和锂损失同时存在的情况,这种情况一般是因为负极的活性物质颗粒破碎,与导电网络或集流体失去连接,导致能够参与反应的活性物质的数量减少,使得电流密度增加,也会增加电池衰降的速度。扣式电池模拟的是损失30%负极活性物质和锂的情况下,电池的放电曲线与正常电池的对比。从曲线上看,在较高的SoC范围内,电池的电压曲线与正常电池几乎完全重合,但是在低SoC范围内,由于负极过度脱锂,似的负极电势快速上升,导致电池的电压快速下降,使得电池的更快的达到了截止电压。这也就是说,对比一个电池的放电曲线,如果相比于该电池的初始状态,电压曲线在前期没有明显的变化,但是在低SoC范围内,电压快速下降,更快的到达截止电压,这表明该电池的衰降,有很大的可能是由于部分负极活性物和其中嵌入的造成的。

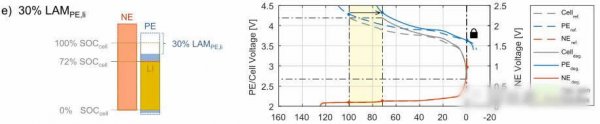

下面我们来利用该模型分析一下,仅有负极的活性物质损失的情况,扣式电池模拟了负极损失30%的活性物质,但是没有损失Li,这会导致负极所能接受的Li要少于正极所能提供的锂(正极比负极多12%),体现在电池的开路电压上就是,在电池在低SoC状态下,电压曲线与正常锂离子电池几乎没有区别,但是在较高的SoC时,电池电压快速上升,这主要是因为负极过渡嵌锂导致负极电势下降所致,如果降电池充电到4.2V,将会导致负极表面析出锂枝晶,这是最危险的情况,有可能会导致锂离子电池发生短路、起火,甚至是爆炸。这也就是说,对比锂离子电池的充电电压曲线,如果在开始阶段(低SoC阶段)电压曲线与该电池的初始电压曲线几乎重合,而在在电压曲线的末端的电压快速上升,电池的容量下降,者有很大的可能是负极活性物质损失所造成的。

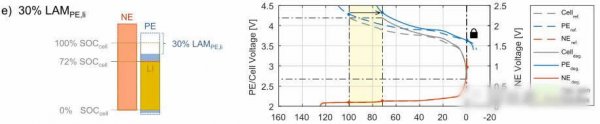

下面我们来分析一下,部分正极活性物质损失,同时伴随锂损失的情况,这可能是由于部分正极活性物质颗粒破裂,与导电网路失去连接等原因造成的,由于能够提供锂离子的活性物质减少了,这就导致了仅剩的正极活性物质在充电过程中脱嵌锂更快,正极电势在相同的SoC状态下要明显高于对照组正常电池,反应在电池的开路电压上就是,在相同的SoC状态下,正极活性物质损失的电池电压要明显高于正常电池,并且较快的达到充电截止电压。

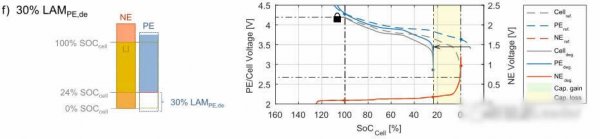

最后来分析,部分正极活性物质损失,没有锂损失的情况,这种情况一般是已经脱嵌的正极活性物质颗粒破碎、脱落等因素造成的,这种情况对锂离子电池的低SoC段的容量影响较大,因为能够参与反应的正极活性物质减少了,能够参与反应的Li没有减少了,使得电池在放电过程中更早的就达到了放电截止电压,反应在电压曲线上就是,电池在高SoC段,电压曲线接近,随着SoC状态的降低,正极活性物质损失的电池的电压要明显低于正常电池,并且在较高的SoC状态(20%左右)就达到了截止电压。

我们利用Christoph R. Birkl建立的物理模型,对不同种的锂离子电池衰降机理进行了分析,熟悉了不同的锂离子电池失效模式对锂离子电池的开路电压影响的区别,接下来,我们将根据上述物理模型,为锂离子电池建立一个数学模型,根据锂离子电池的开路电压推断锂离子电池不同的失效模式。

由于不同的不同的衰降模式对锂离子电池的开路电压影响十分小,因此我们需要对锂离子电池的开路电压进行高精度的拟合,以提高对锂离子电池衰降模式的判断准确度。

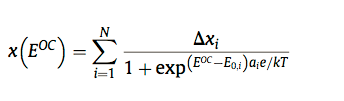

一般来说对于一种电极材料的容量可以用活性物质中的可用晶格点位的占用率x来描述,x的范围为0到1。在多相复合材料中,x值可以根据根据开路电压(Eoc)进行计算,计算公式入下所示

式中N为材料中相的数量,?Xi对第i个物相的贡献比例,Eo,i为物相i中晶格的能量,ai为嵌入离子之间相互作用的能量估计值,e是元素的电荷,k是玻尔兹曼常数,T是绝对温度。

开路电压和电池容量的的参数化过程分为两步,第一部分利用充放电过程中测得的假过程电压对电池的开路电压OCV进行拟合,拟合结果与实际测试结果十分接近,正极的均方根误差仅为7mV,负极的均方根误差仅为12mV,全电池的电压均方根误差不组3mV。第二步是对电极的开路电压进行模拟,开路电压拟合主要是根据电池电压等于正负极之间的电压差进行,获得正负极的电极电压。

通过对衰降锂离子电池开路电压的拟合,利用拟合的电压曲线与参考电压曲线进行对比,可以对锂离子电池的衰降模式进行分析。锂离子电池衰降模型被设计用来估算三个重要的参数:1)锂损失量;2)正极活性物质损失量;3)负极活性物质损失量。模型的建立过程由于篇幅所限不再详述,感兴趣的读者可以参看我们的参考文献。下面让我们直接来看以拟合结果。

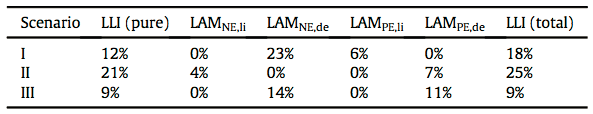

根据充放电过程中测得的过程电压进行拟合的开路电压OCV曲线,利用电池的衰降模型进行计算分析,Christoph R. Birkl计算了电池的锂损失量LLI、正极活性物质损失量LAMPE和负极活性物质损失量LAMNE。值得注意的是,这里计算得到锂损失量既包含SEI膜形成和生长所消耗的锂,也包含损失的正负极活性物质中所包含的锂元素。由于在实际情况中,损失的正负极活性物质可能包含着不同含量的锂元素,因此很难区分由于不同因素造成的锂损失,因此这里的锂损失包含了各种因素造成的锂损失。为了验证该模型的有效性,设置了三个特殊电池,电池信息如下表所示。

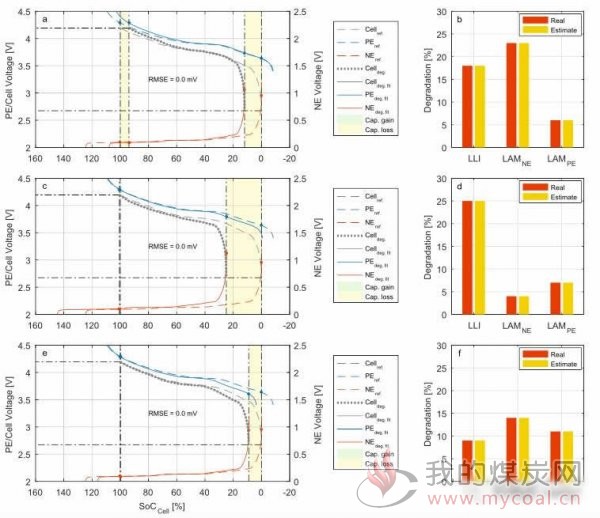

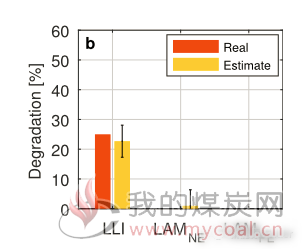

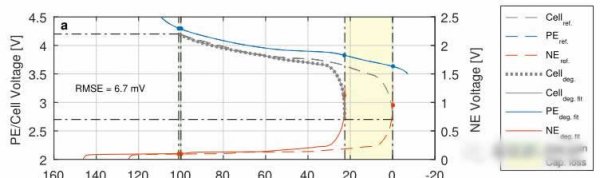

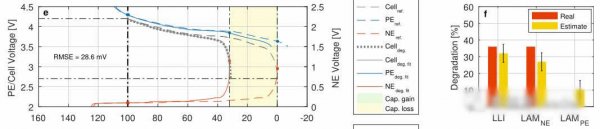

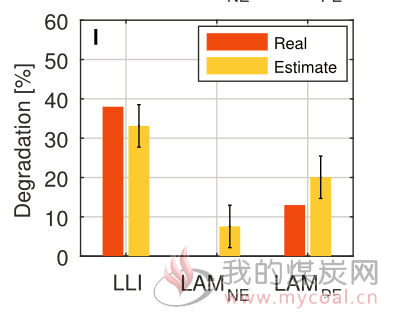

下图展示了拟合结果,左侧的是参考电池的电压曲线和拟合电压曲线,右侧的柱状图代表了三种电池的:1)锂损失;2)正极活性物质损失;3)负极活性物质损失。红色部分代表了实际的损失量,黄色部分代表了根据模型计算所得的结果,从图上可以看到两者十分接近,在所有的三种情形下该模型都能准确的判断锂离子电池的衰降模式。

为了验证该模型的有效性,对几种不同的衰降模式进行了验证,首先是仅有25%的锂损失,拟合结果如下图所示,电压拟合的均方差仅为6.7mV,失效模式分析与实际结果十分接近,仅有很小的误差。

然后是36%的嵌锂负极损失情形,分析结果如下图所示,该模型准确的判断出了电池的主要衰降模式是嵌锂负极活性物质损失,误差仅为4%左右,检测出的正极活性物质损失是由于正极的边缘在切割的时候有一定的弧度,从而造成了一部分活性物质不参与反应,产生了一定的误差。

再来看一下两种衰降复合在一起的情况,包含25%的锂损失和13%的含锂正极活性物质损失,因此在这中情况下,总的锂损失量就达到了38%,下图展示对失效模式拟合的结果,从图上看出,该模型精确的分析出了总的锂损失量,正极活性物质损失量仅比实际情况稍微高了一些,也是上面所说的正极的边缘效应造成的。

Christoph R. Birkl建立的模型仅仅依靠在充放电过程中采集的过程电压,通过开路电压拟合的方式,建立了电池和电极的拟合开路电压OCV曲线,将开路电压曲线与参考电池的电压曲线进行对比分析,就可以准确的判断出造成锂离子电池衰降的模式,并能够判断出三种实效模式在锂离子电池衰降中所占的比例,并得到了试验数据的支持。该模型对电池组安全管理,在运行中及时发现危险的失效模式,进行安全预警有着重要的意义。例如,如果负极活性物质大量损失,而锂没有损失,容易出现负极锂析出的情况,引起内部短路。正极活性物质与锂同时大量损失,就容易出现正极在充放电过程中电势过高,造成正极活性物质稳定性降低,这都是非常危险的失效模式,需要对这些电池进行及时的更换。