【引言】

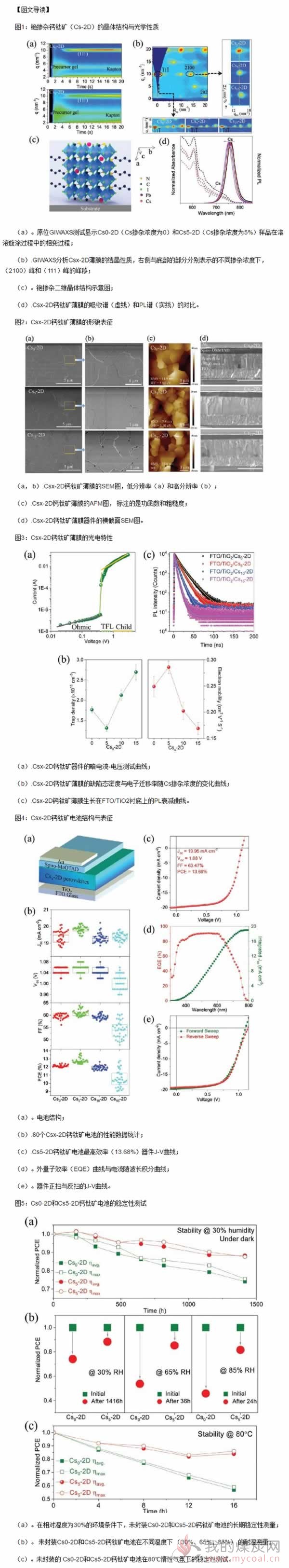

近年来,有机-无机卤化物钙钛矿材料发展迅速,已经成为下一代薄膜太阳能电池和光电子学领域的明星级材料。三维(3D)甲基碘化铅(MAPbI3)作为太阳能电池的吸收层具有优异的光伏性能,如:消光系数高、带隙匹配、激子结合能小以及电荷扩散长度长等优点。该类钙钛矿太阳能电池效率最高已经达到22.1%。然而,这类钙钛矿材料面临环境稳定性差的问题严重制约了该类钙钛矿电池的商业化进程。这一挑战激励着研究者致力于开发环境稳定性好的新型材料。在这样的背景下,二维(2D)钙钛矿材料脱颖而出。与3D钙钛矿材料相比,2D钙钛矿材料拥有可调的光电性能和环境稳定性两大优点。遗憾的是,由于2D钙钛矿存在吸收系数低、电荷传输能力差和激子结合能大等问题,导致其光伏性能差,电池效率低下。近期研究发现2D钙钛矿边缘存在长寿命的自由载流子,这为该材料的高光伏特性提供了保证。通过在加热基底上进行溶液法浇筑制备薄膜,可以有效的控制2D钙钛矿的晶向,在垂直方向形成有效的电荷输运,使得电池效率达到12.5%,同时比3D钙钛矿电池具有更好的耐湿性。尽管在控制溶液成膜上取得了巨大的成功,然而其材料本征缺陷仍然限制光伏性能和器件稳定性的进一步提升。

【成果简介】

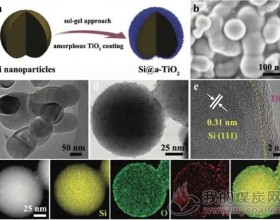

近日,中科院刘生忠教授、陕西师范大学赵奎副教授(共同通讯作者)在Energy & Environmental Science 上发表了一篇名为“Stable high efficiency two-dimensional perovskite solar cells via cesium doping”的文章。该工作通过对二维 (BA)2(MA)3Pb4I13钙钛矿进行铯(Cs)掺杂将太阳能电池效率从12.3%提高至13.7%。此外,电池的稳定性也得到了进一步的提升。

【小结】

在这项工作中,研究者通过对二维(BA)2(MA)3Pb4I13钙钛矿电池进行铯(Cs)掺杂来提升钙钛矿薄膜的晶粒尺寸与表面质量,进而提升器件的光伏性能和稳定性。研究发现,当铯掺杂浓度为5%时,器件的效率从0掺杂时的12.3%提高至13.7%。此外,在30%湿度情况下,经过1400小时后,器件的效率仍然保持89%。这将有助于推动钙钛矿太阳能电池走向商业应用。